Sur les murs froids des prisons et des camps de concentration, des mots gravés à la hâte résistent au temps. Simples inscriptions ou ultimes messages, ces graffitis sont parfois les derniers témoignages laissés par ceux qui n’ont pas survécu. Une date, un prénom, une prière, une protestation – autant de marques fragiles, mais puissantes, qui nous parviennent à travers les décennies.

Durant la Seconde Guerre mondiale, prisonniers politiques, résistants et déportés, conscients de leur sort tragique, ont cherché à laisser une trace de leur passage. Ces inscriptions, souvent réalisées avec des moyens de fortune – un clou, un morceau de charbon, une pierre – témoignent de l’horreur vécue, mais aussi d’une volonté farouche de ne pas disparaître dans l’anonymat.

Ces graffitis ne sont pas de simples marques sur la pierre : ils portent en eux une mémoire vivante, un cri silencieux qui traverse les générations. Comment comprendre la force de ces inscriptions et leur impact aujourd’hui ? En quoi ces traces constituent-elles une forme d’art de mémoire ? À travers cet article, nous explorerons leur signification historique et leur rôle dans la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Les graffitis : Ultimes traces de l’existence

1. Un acte de résistance silencieuse

Dans l’univers carcéral des prisons et des camps de la Seconde Guerre mondiale, graver un mot ou un symbole relevait d’un acte de courage et de défi silencieux face à l’oppression. Pour les détenus, laisser une inscription était souvent l’unique moyen de prouver qu’ils avaient existé, d’affirmer leur humanité dans un système conçu pour les effacer. Ces graffitis ne sont pas de simples traces : ils incarnent une forme de résistance intime contre l’anéantissement physique et moral.

2. Des témoignages divers et poignants

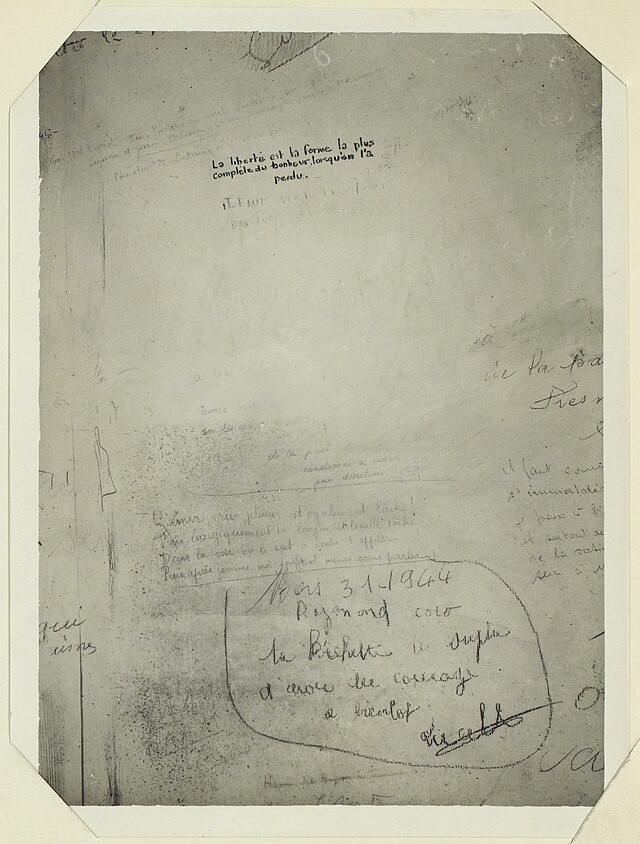

Chaque graffiti est unique, mais tous racontent une histoire humaine poignante. Certains sont de simples signatures accompagnées d’une date – une manière d’affirmer : « J’étais là ». D’autres vont plus loin, exprimant des prières, des messages d’amour, des cris de détresse ou des symboles d’appartenance religieuse ou politique.

Dans le camp de Drancy, principal lieu de transit vers les camps d’extermination, des inscriptions témoignent du désespoir mais aussi de l’espoir obstiné des détenus. Certains y ont gravé des étoiles de David, affirmant leur identité face à la persécution. D’autres ont laissé des messages pour leurs familles, espérant que leurs mots leur parviennent un jour.

À Auschwitz, des archéologues ont retrouvé des inscriptions dissimulées dans les murs des baraquements. Ces graffitis, souvent gravés par des détenus anonymes, témoignent de la brutalité du quotidien, mais aussi du désir irrépressible de laisser une trace dans l’histoire.

Un exemple particulièrement émouvant est celui de Marcel G., un jeune résistant de 21 ans, qui grava ces quelques mots sur le mur d’une cellule :

« Je pars sans peur, mais avec tristesse. Que ceux qui liront ces mots n’oublient jamais. »

Ces graffitis, loin d’être de simples griffonnages, deviennent ainsi des archives silencieuses de la mémoire collective, permettant de redonner un nom et une histoire à celles et ceux que l’on a voulu faire disparaître.

III. La puissance mémorielle des graffitis : Un héritage indélébile

1. Un pont entre le passé et le présent

Les graffitis laissés dans les prisons et les camps de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas de simples vestiges matériels : ils sont des passerelles entre ceux qui ont vécu l’horreur et les générations futures. Ces inscriptions brutes, souvent gravées dans l’urgence et le désespoir, rendent tangibles les histoires individuelles au sein d’une tragédie collective.

En parcourant ces murs marqués, le visiteur ressent une proximité bouleversante avec celles et ceux qui y ont laissé une trace. Ces mots, parfois simples mais chargés d’émotion, humanisent les victimes en leur redonnant une voix. Ils permettent également de dépasser les statistiques impersonnelles pour retrouver des parcours de vie uniques.

Ces graffitis questionnent aussi notre rapport à la mémoire : que ressentons-nous en lisant le dernier message d’un homme ou d’une femme promis à la mort ? Ce dialogue silencieux entre passé et présent nous rappelle que l’oubli est la dernière victoire des bourreaux, et que préserver ces traces, c’est perpétuer la mémoire des disparus.

2. Conserver et transmettre : Un devoir de mémoire

Face à la fragilité de ces inscriptions, la conservation devient un enjeu majeur. Les graffitis, souvent réalisés avec des outils de fortune, sont soumis à l’usure du temps, aux dégradations environnementales et, parfois, à l’effacement involontaire. Préserver ces témoignages est un acte essentiel pour maintenir vivante la mémoire des victimes.

3. Un art involontaire mais puissant

Si ces graffitis n’avaient pas pour vocation première d’être des œuvres d’art, ils s’inscrivent néanmoins dans une forme d’expression spontanée et poignante. Chaque inscription témoigne d’un acte créatif dicté par l’urgence : dessiner une croix, graver un nom, écrire un mot d’adieu devient un moyen d’exister face à l’effacement programmé.

Certains artistes contemporains s’inspirent directement de ces traces pour interroger la mémoire collective. Des œuvres telles que celles de Christian Boltanski, explorant l’absence et l’empreinte laissée par les disparus, rappellent l’importance de ces marques du passé. Les graffitis deviennent ainsi un matériau brut que l’art contemporain réinterprète pour prolonger le devoir de mémoire.

Ces inscriptions nous rappellent enfin que, même dans les conditions les plus extrêmes, l’homme cherche à témoigner, à communiquer et à résister. Elles nous interpellent sur la manière dont la mémoire se transmet et sur notre responsabilité collective à préserver ces voix silencieuses pour qu’elles ne disparaissent jamais.

IV. Des voix qui traversent le temps

Les graffitis laissés dans les prisons et les camps de la Seconde Guerre mondiale sont bien plus que de simples inscriptions sur des murs. Ils incarnent les dernières traces de vies brisées, des témoignages d’une humanité qui refuse de se taire face à la barbarie. Chaque mot gravé, chaque symbole dessiné est une affirmation d’existence, un cri silencieux contre l’oubli.

Ces marques fragiles, conservées malgré l’usure du temps, nous rappellent que l’histoire n’est pas seulement faite de grands récits officiels, mais aussi de voix individuelles, souvent anonymes, qui méritent d’être entendues. En les lisant, nous entrons en résonance avec les espoirs, les peurs et les résistances de ceux qui ont gravé ces murs, transformant ces graffitis en un héritage indélébile.

Préserver et transmettre ces traces est un devoir collectif. Elles nous interpellent sur la fragilité des libertés, la nécessité de se souvenir et l’importance de lutter contre l’effacement des mémoires. Ces graffitis, à la fois intimes et universels, continuent de parler à notre époque, nous rappelant que tant que ces mots subsistent, les voix des disparus ne s’éteindront jamais.

Et nous, en tant qu’héritiers de cette mémoire, avons la responsabilité de garder ces témoignages vivants et de transmettre leur message aux générations futures : ne jamais oublier.